38193

正答率:0%

正解:(1)ナトリウムを多く含む食品の過去1か月間の摂取頻度について、チェックシートに記入してもらう。

正解:(2)7日間毎日、飲食した全てのものの写真をスマートフォンで送付してもらう。

正解:(3)3日間の面接による24時間食事思い出し法を実施する。

正解:(4)2日間の随時尿中ナトリウム値及びクレアチニン値を測定する。

38194

正答率:0%

|

|---|

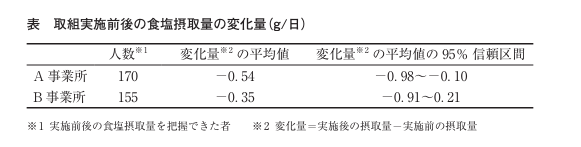

正解:(1)両事業所とも、摂取量に有意な変化はみられなかった。

正解:(2)両事業所とも、摂取量は有意に減少した。

正解:(3)A事業所は、摂取量が有意に減少した。

正解:(4)B事業所は、摂取量が有意に減少した。

正解:(5)両事業所とも、変化を判断できなかった。

38195

正答率:0%

正解:(1)群間で対象者の生活背景が異なっている可能性があること。

正解:(2)群間で調査の協力率に差があること。

正解:(3)介入期間後も効果が継続するかを調べていないこと。

正解:(4)実施前後で季節が異なること。